○佐田岬いいものセレクション認定制度実施要綱

令和6年10月16日

告示第78号

(目的)

第1条 この告示は、伊方町で製造し、又は加工される商品及び収穫される農林水産物等について、町が定める基準に適合する品質等を備えた商品を「佐田岬いいものセレクション(以下「認定品」という。)」として認定し、地域を代表する商品として重点的に支援を行うことにより、地域産品の流通拡大を始め、町内外へその魅力を発信することにより、本町の認知度の向上や観光振興及び地域産業の活性化を図ることを目的とする。

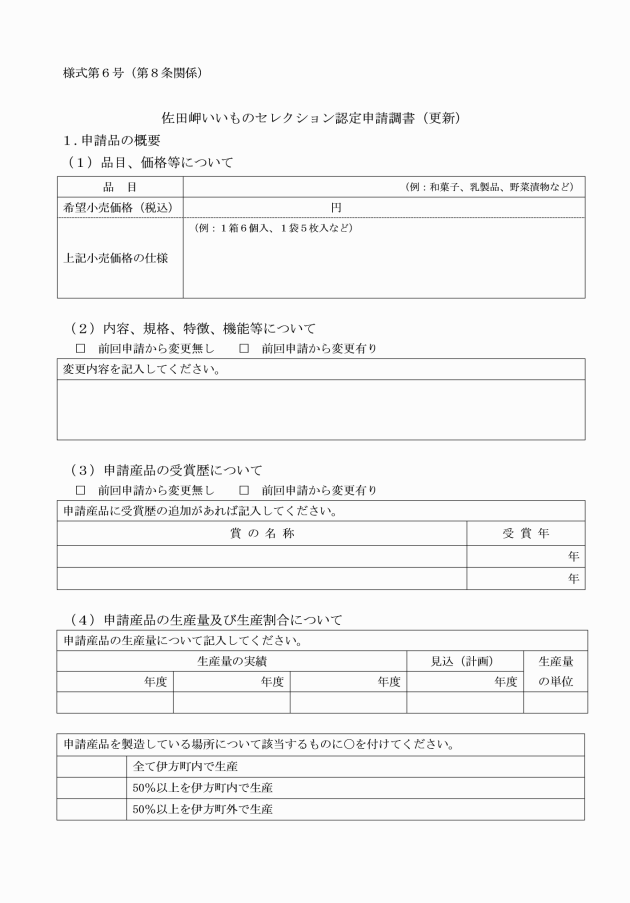

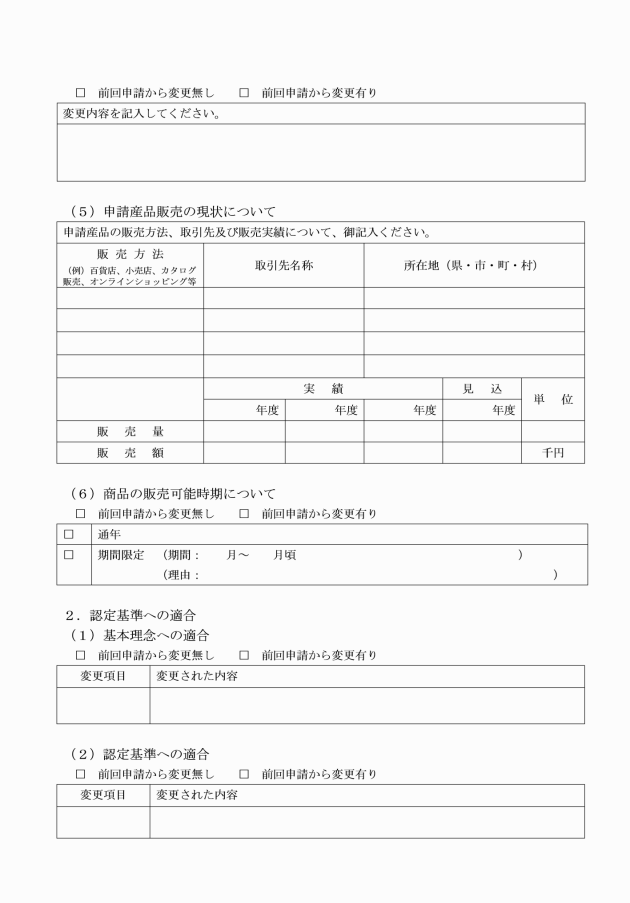

(認定の対象)

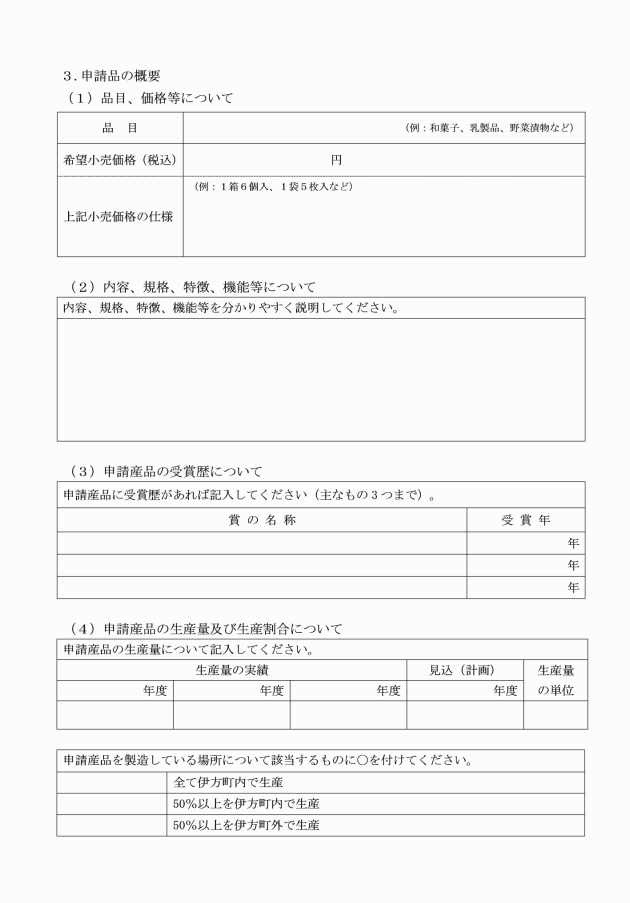

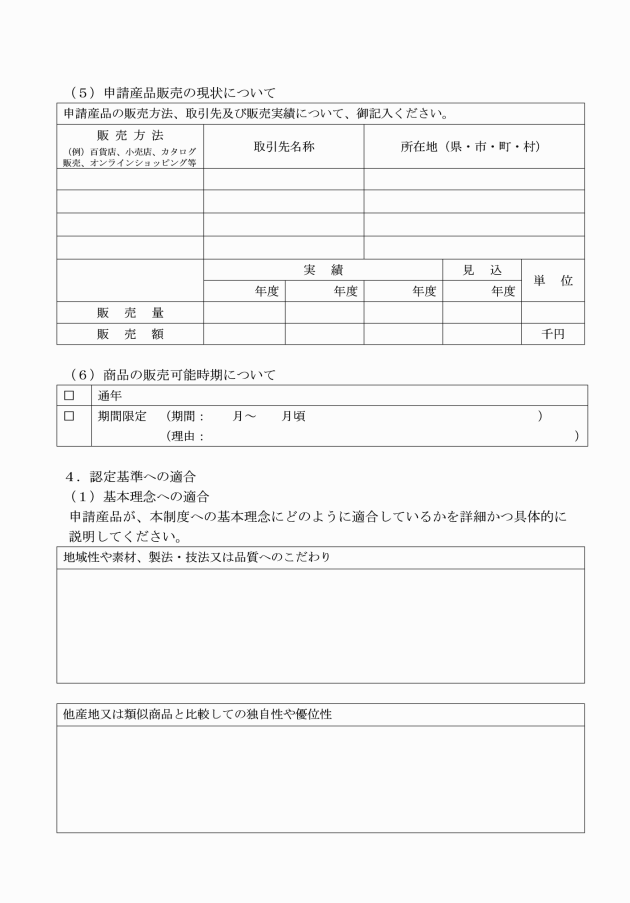

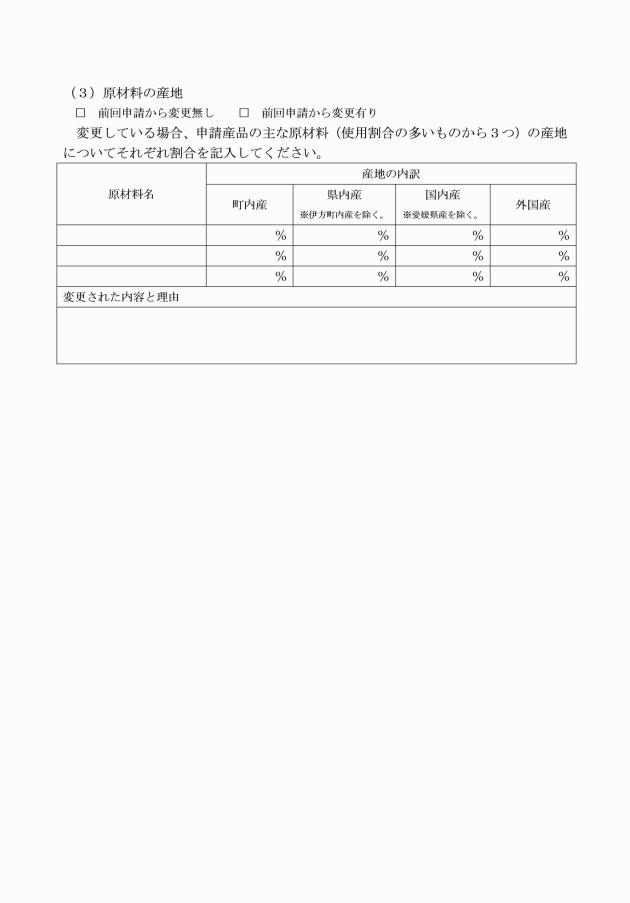

第2条 認定の対象となる商品は、原則として町内で生産し、製造し、又は加工された農林水産物、加工食品、工芸品又は工業製品(以下「町産品」という。)とする。

2 前項の場合において、加工食品に使用される材料のうち、いずれか一つは町内で生産された農林水産物を使用していることとする。

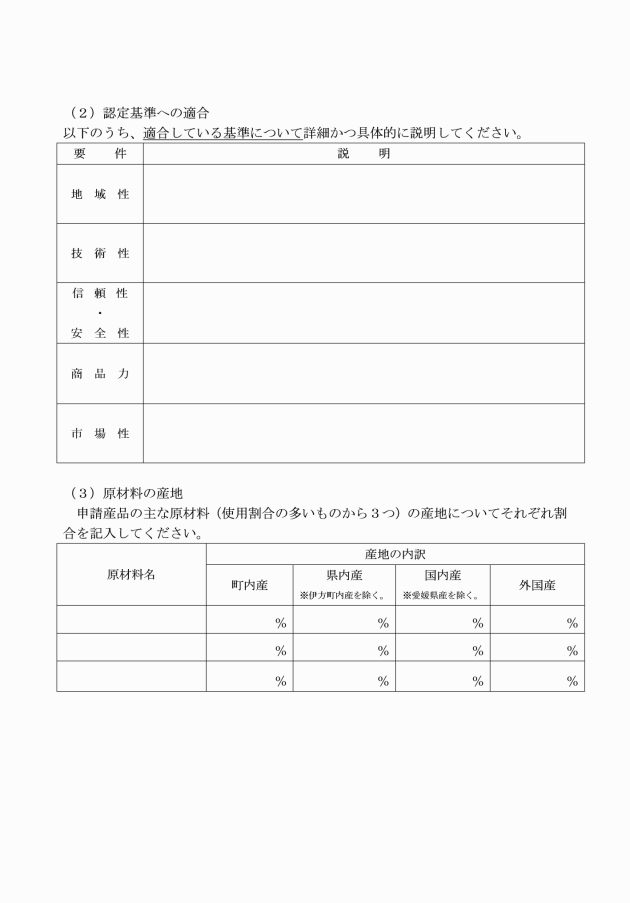

(認定基準)

第3条 認定品の認定に係る基準(以下「認定基準」という。)は、別に定めるものとする。

2 申請者及び認定を受けようとする町産品は、次の各号に掲げる要件のいずれにも適合していなければならない。

(1) 農林業、水産業、食品加工業若しくは製造業を営む個人、法人又はこれらを営む者で組織される法人若しくは団体であって、原則として町内に住所又は主たる事業所を有するものであること(団体については、定款、寄付行為その他これらに準ずるものを有しているものに限る。)。

(2) 伊方町暴力団排除条例(平成23年伊方町条例第20号)第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと。

(3) 町が賦課徴収する全ての税に未納がないこと。

(4) 申請時において、食品衛生法(昭和22年法律第233号)、商標法(昭和34年法律第127号)、特許法(昭和34年法律第121号)、著作権法(昭和45年法律第48号)、不正競争防止法(平成5年法律第47号)等の関係法規を遵守していること。

(5) 他人の知的財産権(知的財産基本法(平成14年法律第122号)第2条第2項に規定する知的財産をいう。)を侵害していないこと。

(6) 業界での製造基準及び表示基準を満たしていること。

(7) 販売開始から1年を経過していること。

3 第1項の申請に要する費用は、申請者が負担するものとする。

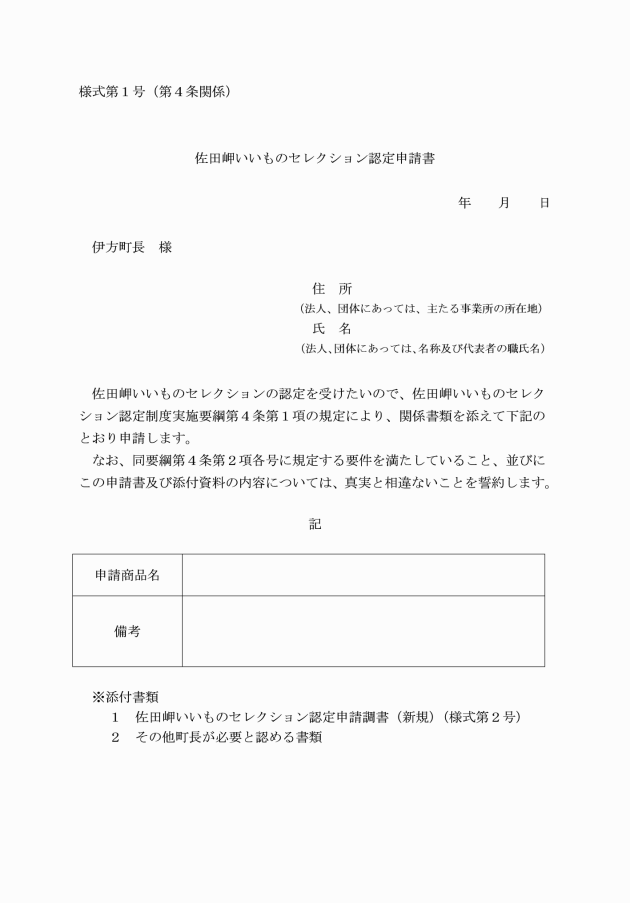

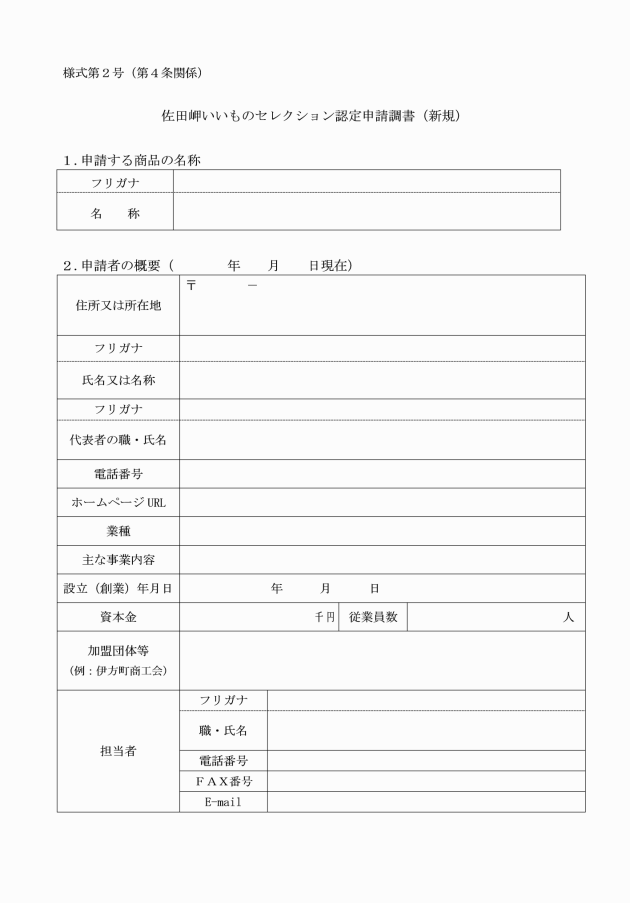

(認定の審査)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、佐田岬いいものセレクション認定審査会設置要綱(令和6年伊方町告示第79号)により設置された佐田岬いいものセレクション認定審査会(以下「審査会」という。)において、その内容を審査する。

2 審査会は、認定基準に基づき審査を行い、その結果を町長に報告するものとする。

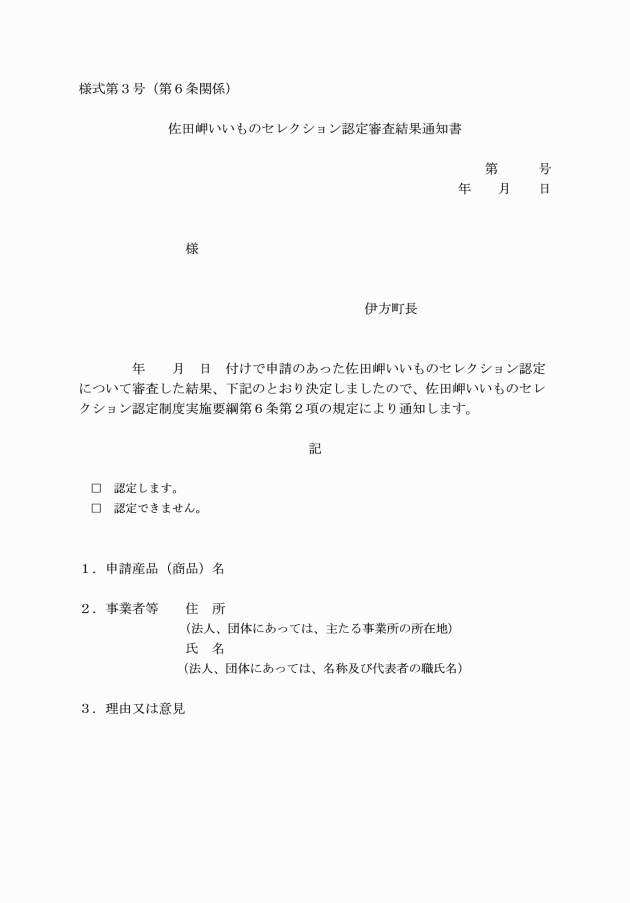

(認定の決定等)

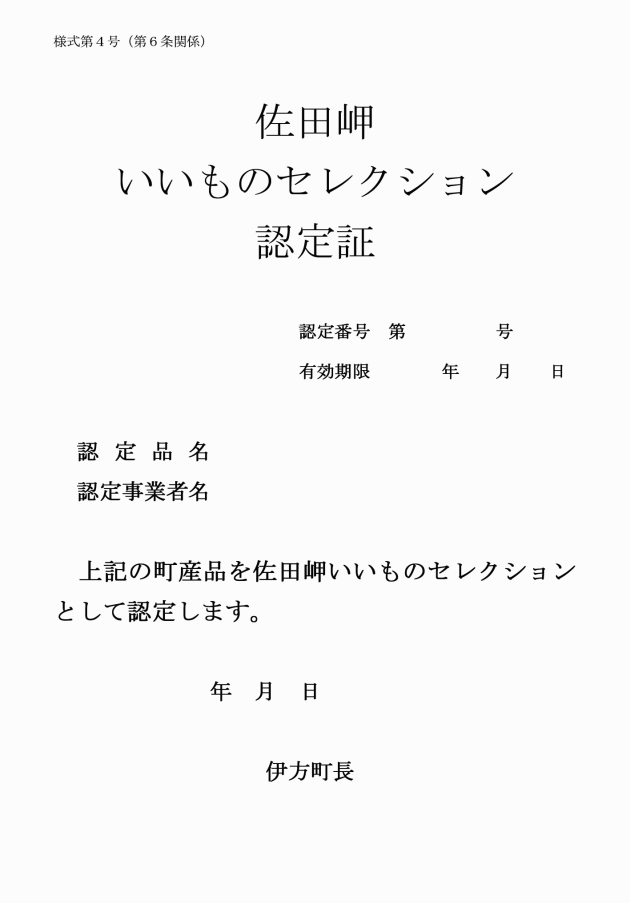

第6条 町長は、審査会からの結果報告に基づき、認定の適否を決定する。

2 町長は、認定の可否について決定したときは、佐田岬いいものセレクション認定審査結果通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。この場合において、必要があると認められるときは、条件を付することができる。

4 町長は、前項の認定をしたときは、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 認定品の名称

(2) 申請者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事業所の所在地)

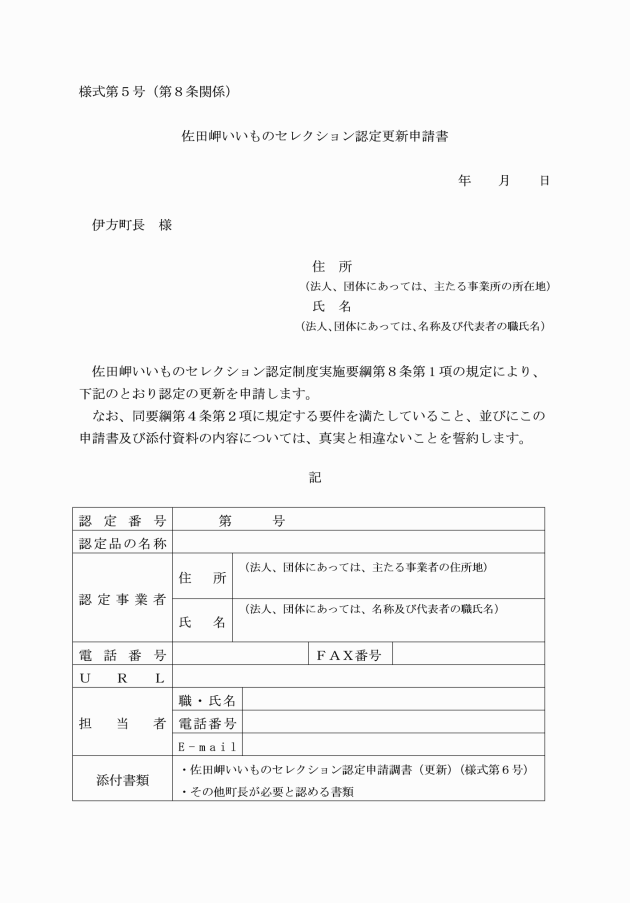

(認定の有効期間)

第7条 認定の有効期間は、認定をした日から3年を経過した日の属する月の末日までとする。

(認定マークの表示)

第9条 認定品には、別に定める佐田岬いいものセレクション認定マーク(以下「認定マーク」という。)を表示することができる。

2 認定マークは、認定品以外に表示してはならない。

3 認定マークの表示に要する費用は、認定事業者が負担するものとする。ただし、町長が認める場合は、この限りではない。

4 認定マークを表示できる期間は、認定の有効期間内に限る。

5 町長は、認定マークの使用状況について、必要に応じて報告を求め、検査を行うことができる。

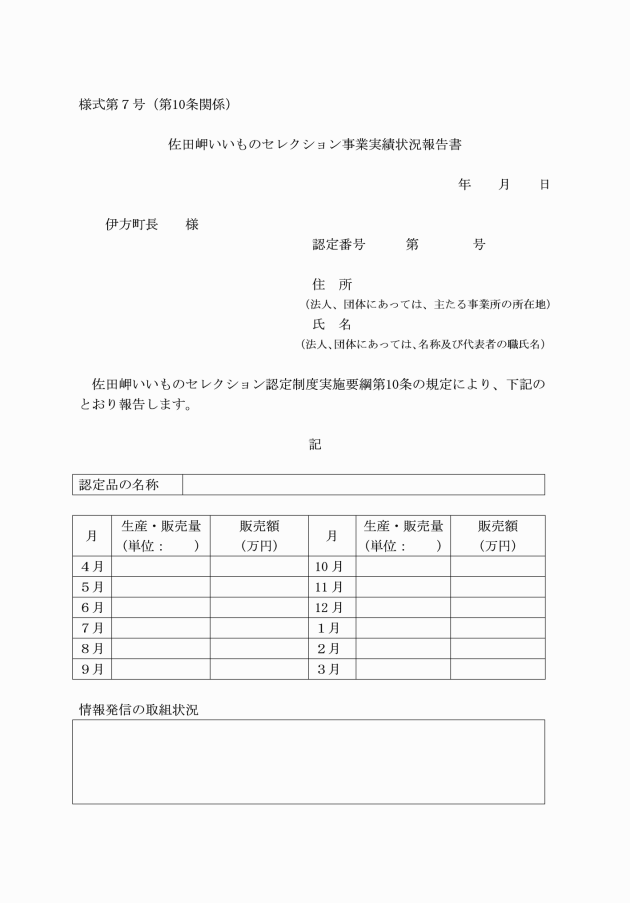

(実績状況報告書)

第10条 認定事業者は、毎年度終了後2か月以内に、佐田岬いいものセレクション事業実績状況報告書(様式第7号)を町長へ提出しなければならない。

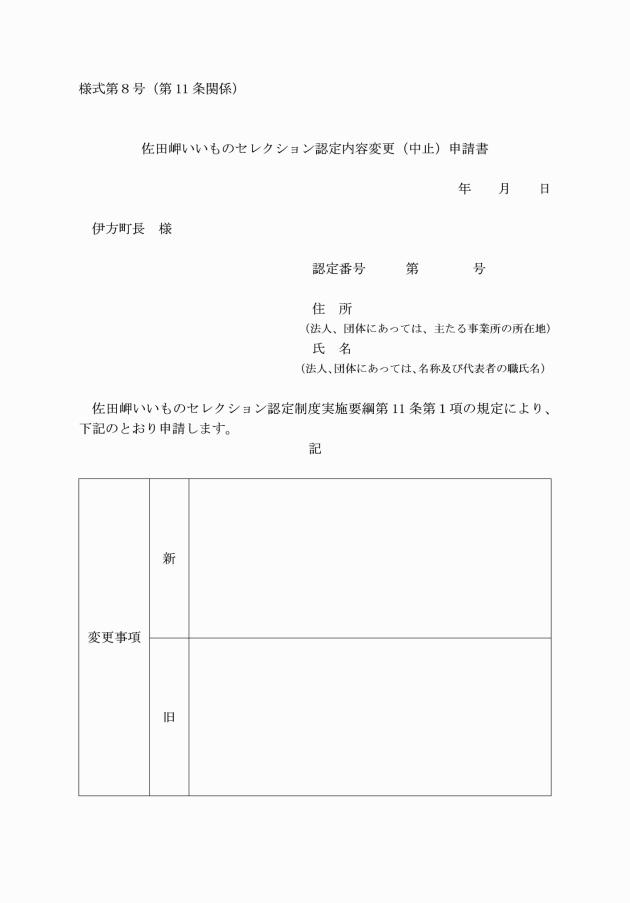

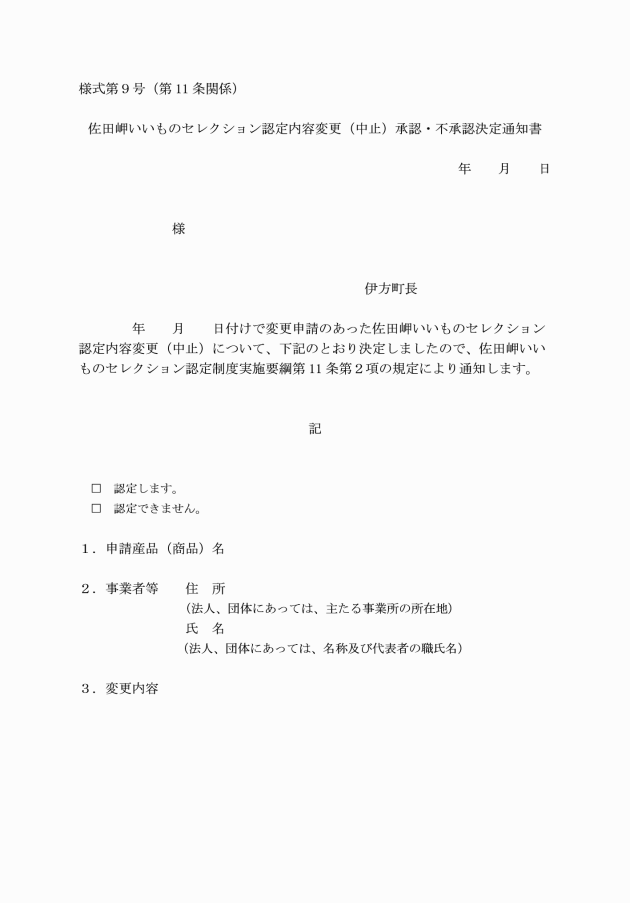

(1) 第4条の規定により申請した内容に変更(軽微な変更を除く。)が生じたとき。

(2) 認定品の生産、製造若しくは販売を廃止し、又は中止したとき。

(3) 認定品の包装又は容器に係るデザインを著しく変更したとき。

3 町長は、前項の審査に当たり、審査会に意見を求めることができる。

(調査)

第12条 町長は、必要があると認めるときは、認定事業者に対し、認定品に関し必要な報告を求め、又は認定品を生産する事業所等へ立ち入り、必要な調査を行うことができる。

2 町長は、前項の立入調査に当たっては、あらかじめ認定事業者の同意を得るものとする。

(認定の取消し)

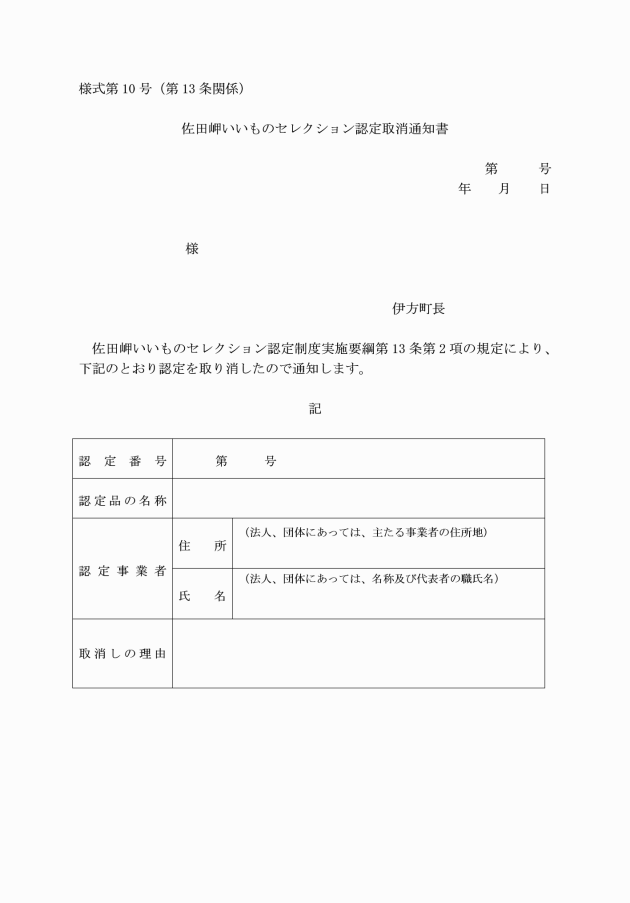

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、認定品の認定を取り消すものとする。

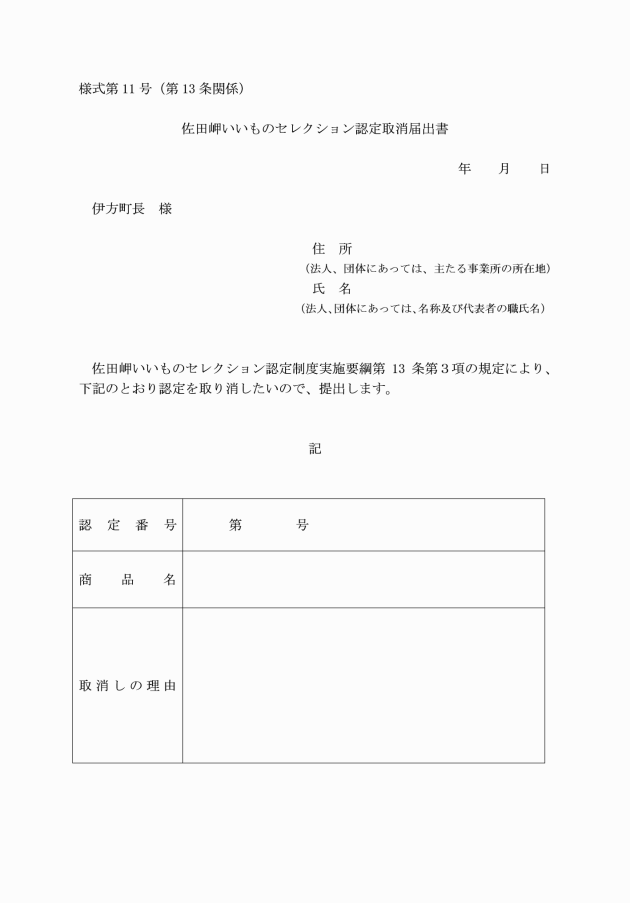

(1) 認定事業者から認定を辞退する申出があったとき。

(2) 認定品が認定基準を満たさなくなったとき。

(3) 認定事業者が虚偽の申請により認定を受けたとき。

(4) 認定事業者の廃業、倒産、破産等により、認定品を生産できなくなったとき。

(5) その他認定制度の運用に重大な支障を及ぼす行為があったとき。

4 第1項の規定により認定の取消しを受けた認定事業者は、その取消しの日から3年を経過しなければ、新たな町産品の認定申請をすることができない。

5 町長は、第1項の規定による認定の取消しをした場合は、その対象となる製品、事業者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事業所の所在地)を公表することができる。

(認定事業者の責務)

第14条 認定事業者は、この告示の規定を遵守し、認定品の素材、製法、技法、品質又はデザインの維持及び向上に努めるとともに、認定品の生産、製造及び販売を通じて認定品に関する普及啓発に協力しなければならない。

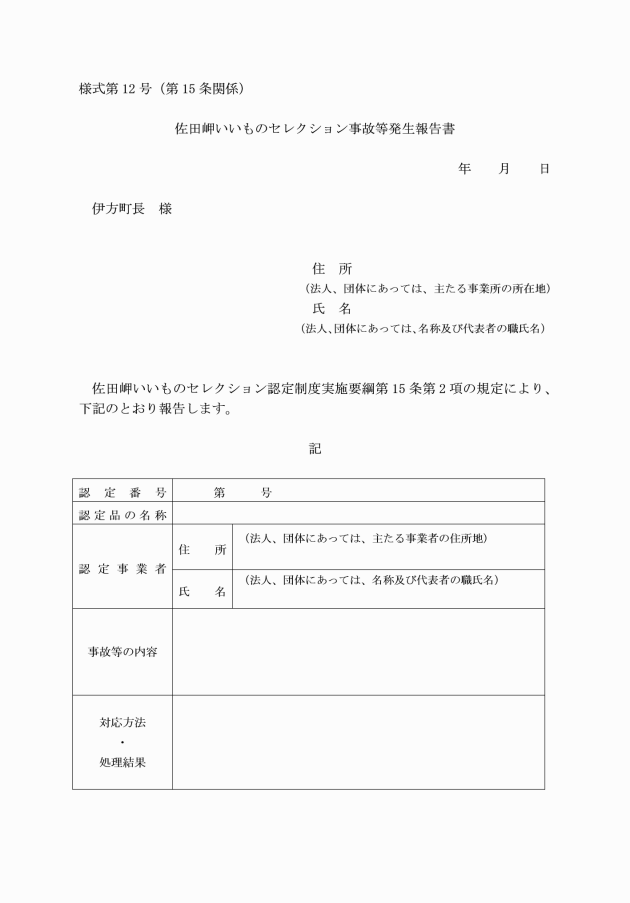

(損害に対する責任)

第15条 認定品の生産、製造、販売等により事故等が発生した場合は、認定事業者がその損害賠償の責任を負うものとし、町は、その原因のいかんを問わず、これを負わない。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この告示は、令和6年10月16日から施行する。